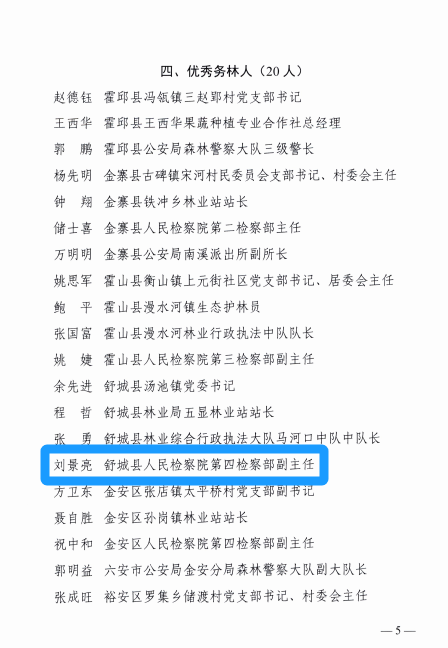

近日,六安市第四届“最美务林人”暨“林长能力提升年”先进典型评选结果揭晓,其中,

舒城县人民检察院刘景亮

荣获

六安市第四届“优秀务林人”称号

以“求实效”追求公益诉讼检察高质量发展

“他做事认真负责,办案特别追求实际效果。”这是同事们对舒城县人民检察院第四检察部副主任刘景亮的印象。2013年,刘景亮进入舒城县检察院工作,凭借钻研的精神和不服输的冲劲,很快成为检察业务骨干。2017年,在案多人少的情况下,时任调研室主任的他主动承办舒城县检察院第一件提起行政公益诉讼的案件,从此成为了公共利益的守护者。多年来,他用一身“检察蓝”守护“青山绿”,办理了一件件求实效的案例。

勇于担当 当好公共利益的守护者

2017年,全国人大常委会对《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国行政诉讼法》进行修改,正式确立检察机关提起公益诉讼制度。作为一名能担事、业务精的检察官,刘景亮主动承担办理舒城县检察院第一起行政公益诉讼案件。

在没有以往经验参考的情况下,如何把这起案件立得住诉得出判得了,如何把第一起案件办成高质量的案件?既发挥检察机关职能作用保护公共利益,又能实现“双赢多赢共赢”的良性互动格局?没有等、靠、要,他走访现场10余次,调取刑事案件卷宗,与行政机关多次沟通,向其他检察机关学习,查阅类似公益诉讼检察工作信息,敏锐思考,大胆探索,小心求证,主动破解诸多难题。

在调取大量证据后,证实了行政机关怠于履职的行为,确定了犯罪嫌疑人损害的社会公共利益的事实。法院最终判决行政机关怠于履职违法,并要求限期履职。在与相关专家多次协商沟通后,最终确定了恢复生态的方案,2000多平方米的林地最终被补植补种,被破坏的生态终于得到了修复。

公益诉讼检察是检察机关一项新的业务,需要在实践中不断地探索创新。刘景亮凭借对工作的热爱,对极致的追求,把每一起案件办成了求实效的高质量的案件。这也是他所办的案件能成为全国典型案例,全省典型案例的原因。

因地制宜 追求三个效果有机统一

在一起非法狩猎刑事附带民事公益诉讼案件中,被告人因交不起2万余元生态赔偿款而苦恼。因捕猎国家保护动物被检察机关提起公益诉讼后,该被告人称其家庭特别困难,其本人和爱人都没有劳动能力,基本靠政府政策资金作为生活来源。作为该案承办人,刘景亮走访其家中、该村委会等单位,查实了其家庭的确困难,在与林业部门商议后,他认为如果判决被告人支付赔偿金,不但可能难以执行到位,而且还难以实现预期的社会效果,所以可以适用劳务代偿,让其在村里做护林员等工作,以此方式折抵赔偿金,林业部门也赞成该意见。经过听证后,听证员一致同意检察机关决定对其适用劳务代偿。该案的成功办理不仅维护公共利益的同时,还展现了检察司法温度和人文关怀,实现了政治效果、法律效果和社会效果的有机统一。“感谢检察官对我家的关怀,我以后不会再打野生动物了。”该被告人感激地对刘景亮说。

每一起案件都有个性化区别,更有共性化特点。刘景亮没有止于办案,而是考虑如何调动群众的积极性,共同维护社会公共利益。为此,他主持编写舒城检察院《公益诉讼举报奖励暂行办法》,积极向群众宣传。该办法也取得了良好的效果,在实施后不久就有群众向检察机关举报。

凝聚合力 构建公益保护大格局

2022年,一起某公司侵占农用地的公益诉讼案件摆上刘景亮的案头。查清案件事实后,他意识到,该案件不仅涉及到行政部门的行业主管责任,还涉及到属于政府的主体责任,如何区分二者在这起案件的责任划分是制发检察建议的关键。“属地政府和行业主管部门都具有行政职责,但是就该案来说,如果不结合实际厘清各自应承担的责任,检察建议就做不到精准监督。”经过与属地政府、行政机关多次沟通及调查取证后,他查清了二者在该起案件上的各自应承担的责任,并据此制发了检察建议,督促属地政府积极履职,及时整改。这起案件的成功办理让刘景亮意识到,如果检察机关能够促使行政机关跨部门、属地政府与行业主管部门等主体之间共同发力,那么保护社会公益将取得1+1>2的效果。

为此,刘景亮积极探索、不断开拓,与林业等部门多次协作沟通,聘请其中有专门知识的人作为检察官助理,参与检察机关办理公益诉讼案件。在他的积极努力下,检察机关与县林业部门会签了相关文件并成立了林长制办公室,建立了“林长+检察长”工作机制。

近年来,刘景亮共办理涉林业公益诉讼案件50余件,提出的检察建议全部得到了采纳,提起的公益诉讼请求全部得到了法院判决支持,督促当事人补种树苗、恢复被毁损的耕地、林地,赔偿生态修复费用。

作为新时代的检察官,刘景亮始终牢记忠诚履行法律监督职责,聚焦公益领域,用办理的一件件求实效的高质量案件为国家和社会公共利益构筑坚实的司法屏障。